«Потомки праотцев забудут?»

110 лет тому назад, 1 июля 1915 года, в уездном городе Глазове Вятской губернии открылась 4-классная мужская учительская семинария второй категории («правительственные учительские школы для инородцев»). Она призвана была готовить учителей для сельских начальных нерусских школ. Организатором и директором семинарии стал статский советник, кандидат богословия Сергей Михайлович Кутепов, награжденный «за беспорочную службу в одной должности» орденами Святого Станислава 2-й и 3-ей степени и Святой Анны 3-й степени. Семинария под его руководством действовала в 1915 – 1919 гг.

Сегодня имя директора малоизвестно даже сообществу краеведов, оно не отмечено в энциклопедиях земли Вятской и Удмуртской Республики. Неужели прав был удмуртский просветитель и этнограф Г.Е. Верещагин, возглашая:

Потомки праотцев забудут,

Как забываются мечты,

И вспоминать о них не будут

Среди житейской суеты…

Однако в музейном хранилище отложились уникальные документы и фотографии, позволяющие вернуть людскую память, отдать дань человеку, служебные усилия которого позволили состояться семинарии и выжить в самые трудные годы Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны. Изучение музейных материалов и документов Национального архива Республики Татарстан (НА РТ) и Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР) дали возможность осветить некоторые страницы глазовской жизни директора семинарии.

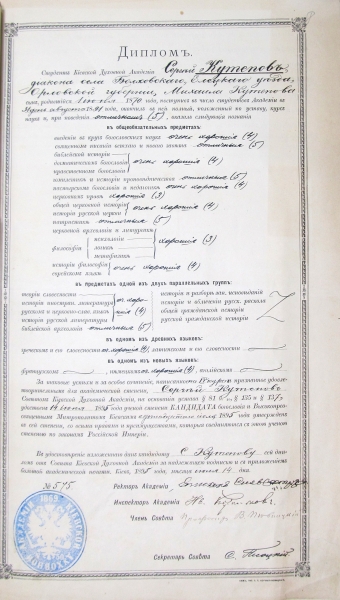

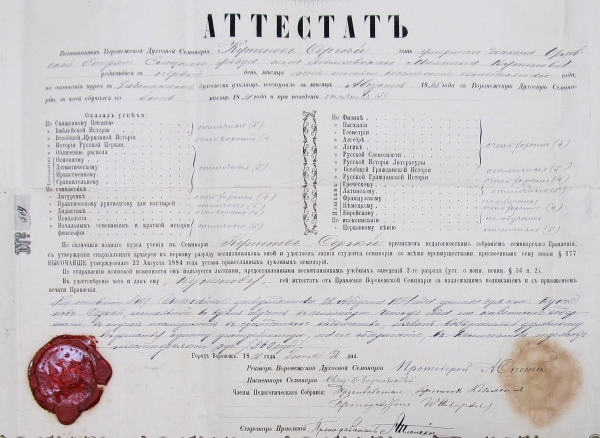

С.М. Кутепов родился 1 июня 1870 года в семье дьякона Пятницкой церкви села Болховского Елецкого уезда Орловской губернии. Вероятно, семья была небольшого достатка, поэтому в Воронежской духовной семинарии и Киевской духовной академии воспитанник состоял на «казенном коште». В семинарии его содержание обошлось в 360 руб., а в академии – в 840 руб. Аттестат о среднем и диплом о высшем образовании свидетельствуют о способностях к учебе. При неизменном примерном поведении он по богословским «общеобязательным», «в предметах одной из двух параллельных групп» (спецкурс – по иному), по одному из древних (греческий) и новых (немецкий) языков показал «очень хорошие – 4» и «отличные – 5» познания, а особое сочинение, написанное в академии, было признано «удовлетворительным для академической степени», и заслужил степень кандидата богословия.

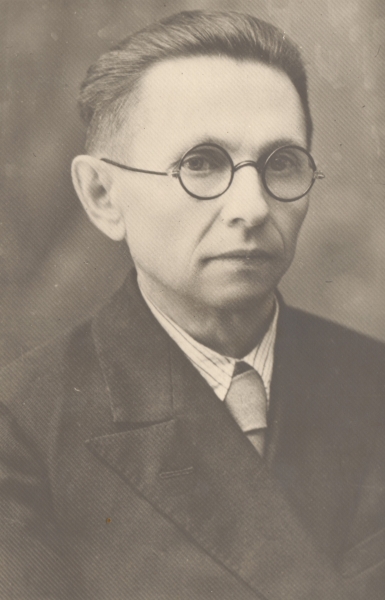

26-летний выпускник Киевской академии начал службу в 1896 г. в Санкт-Петербурге. О своей жизни в российской столице он вскользь упоминает в деловой переписке с попечителем Казанского учебного округа. Кстати, из переписки также выясняется, что будущий директор учительской семинарии «два лета изучал все нужное для учителя гимнастики, но еще и преподавал гимнастику в кадетском корпусе до 20 лет и в реальном училище в г. Москве до 18 лет». Из записки трудно понять, сколько лет Кутепов жил в Санкт-Петербурге и Москве. Однако важно не это. Важно, что выпускник духовной семинарии, обязанный отработать в течение шести лет в духовно-образовательной системе, или вернуть потраченные на учебу деньги (1200 руб.), перешел в светскую систему образования. В адрес-календарях Вятской губернии он упоминается с 1913 г. (инспектор народных училищ 2-го района Елабужского уезда). К этому времени Сергею Михайловичу уже 45 лет и он, очевидно, имеет семью. Из скупых архивных сведений и музейных фотографий можно заключить, что семья Кутеповых состояла из 5 человек: супруга (увы, её мы знаем лишь по инициалам В.М.), сыновья Орест и Ростислав, дочь Нина.

Духовой оркестр Народного дома (во втором ряду Кутеповы: слева второй – 1-й кларнетист оркестра Ростислав, третий – баритон и руководитель оркестра Орест). Глазов, 9.09.1918 г.

Духовой оркестр Народного дома (во втором ряду Кутеповы: слева второй – 1-й кларнетист оркестра Ростислав, третий – баритон и руководитель оркестра Орест). Глазов, 9.09.1918 г.

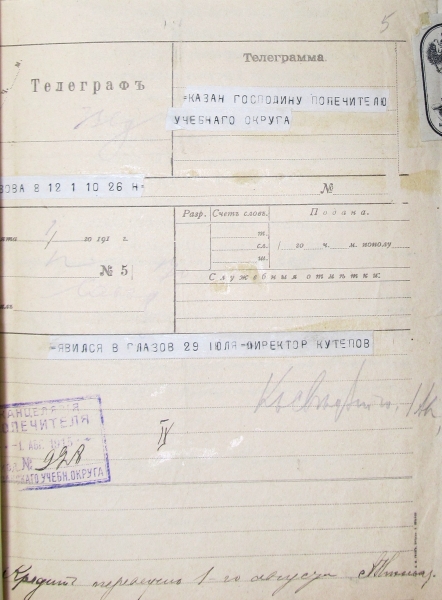

Однако вернемся в 1915 год, когда семья Кутеповых прибыла на новое место жительства. Неясно, каким путем они ехали, все ли одновременно приехали, но можно не сомневаться, что первым их встречал вокзал станции Глазов. Сам директор о прибытии на служебное место отчитался перед попечителем Казанского учебного округа краткой телеграммой: «Явился в Глазов 29 июля».

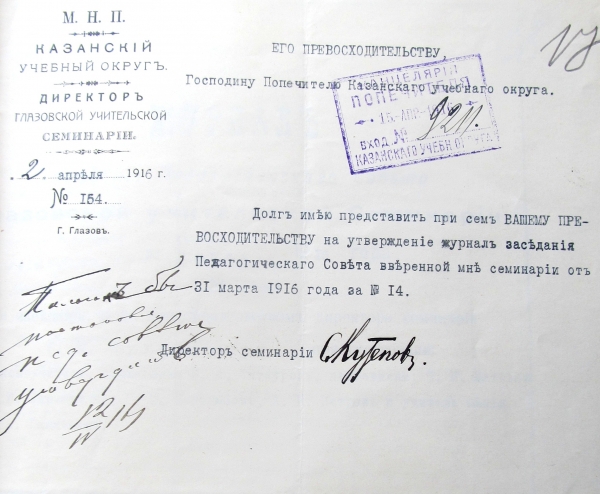

Перед директором стояли три важные задачи: набрать будущих семинаристов, утвердить преподавателей и подыскать помещение для учебных занятий.

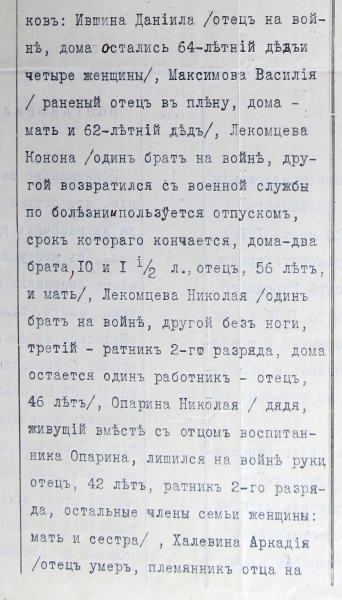

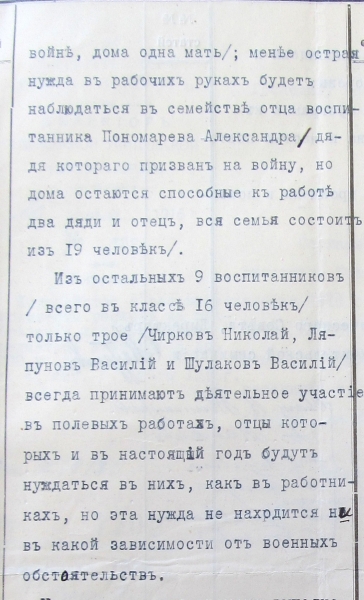

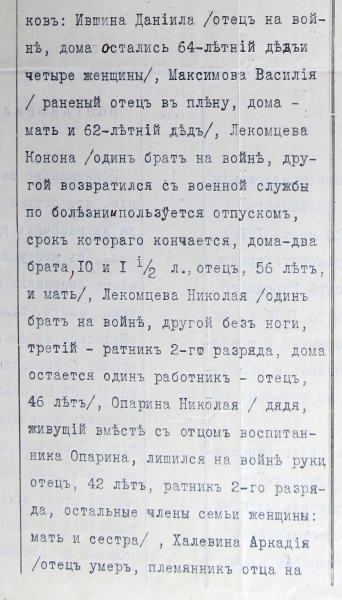

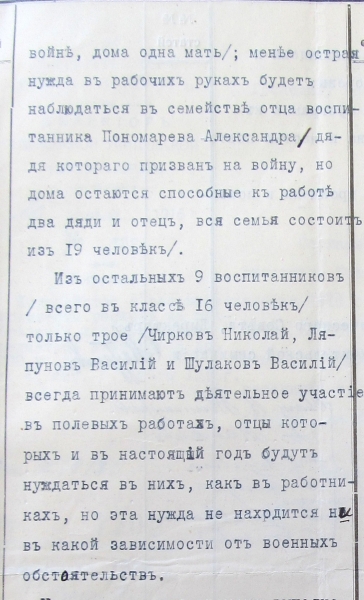

В конце августа 27 абитуриентов из Глазовского, Слободского и Малмыжского уездов Вятской губернии подверглись письменным и устным испытаниям по русскому и церковно-славянскому языкам, арифметике и геометрии, истории, географии и естествознанию. От них также требовалось продемонстрировать знания по закону Божию и пению. 4 сентября начались учебные занятия у 17 счастливчиков, зачисленных в приготовительный класс семинарии. Однако учеба давалась очень нелегко. За плечами будущих учителей, как правило, был лишь курс начального образования. С.М. Кутепов добился разрешения начальника учебного округа, чтобы семинаристы прошли программу среднего образования «с некоторыми сокращениями» за четыре года. В мире бушевала Первая мировая война, отцы многих мобилизованы на фронт, материальная и финансовая нужда в семье сказывалась на учениках. В одном из докладов на Ученом совете семинарии сказано, что лишь трое учащихся «не находятся ни в какой зависимости от военных обстоятельств».

Фрагмент доклада на Ученом совете учительской семинарии о семейном положении учащихся. Глазов, 1916 г.

Фрагмент доклада на Ученом совете учительской семинарии о семейном положении учащихся. Глазов, 1916 г.

Бурная общественно-политическая история страны отразилась на взрослении этих приехавших из деревень парней. Они становились большевиками, первыми комсомольцами, сражались на фронтах Гражданской войны, участвовали в национальном движении, создании автономии Удмуртии. Ученики учительской семинарии, члены общества по материальной и финансовой поддержке «Самопомощь». Слева направо сидят с: Свеш(ч)ников В., Лекомцев К., Попов Н., Лекомцев Н., Максимов В., стоят: Попов В., Ившин Д., Халевин А., Опарин Н., Пономарев А. Глазов, кон. 1915 – нач. 1916 г.

Ученики учительской семинарии, члены общества по материальной и финансовой поддержке «Самопомощь». Слева направо сидят с: Свеш(ч)ников В., Лекомцев К., Попов Н., Лекомцев Н., Максимов В., стоят: Попов В., Ившин Д., Халевин А., Опарин Н., Пономарев А. Глазов, кон. 1915 – нач. 1916 г. Семинаристы с наставником по удмуртскому языку и председателем Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» священником В.Д. Крыловым (в центре). Слева направо сидят: первый – Пономарев А., третий – Максимов В., шестой – Опарин Н., стоят: первый – Ившин Д., десятый – Лекомцев К. Глазов, 1917-1918 уч. г.

Семинаристы с наставником по удмуртскому языку и председателем Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» священником В.Д. Крыловым (в центре). Слева направо сидят: первый – Пономарев А., третий – Максимов В., шестой – Опарин Н., стоят: первый – Ившин Д., десятый – Лекомцев К. Глазов, 1917-1918 уч. г.

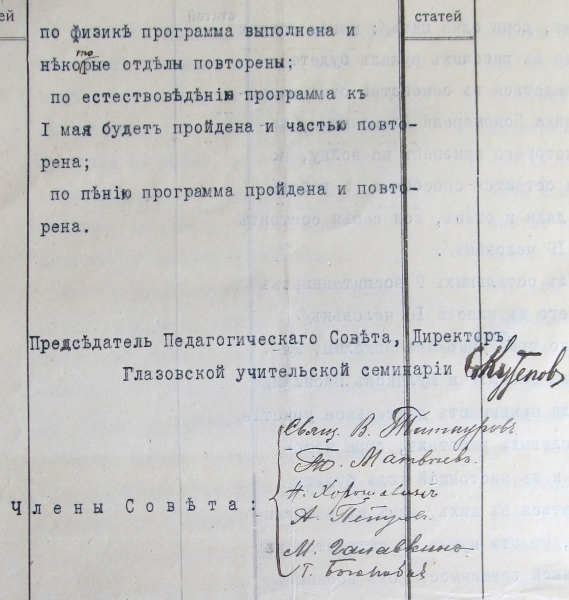

Педагогический коллектив семинарии в год основания состоял из 8 преподавателей. Кроме директора, это – наставник (преподаватель) русского и церковно-славянского языков Т.М. Матвеев, математики – Н.В. Хорошавин, он же вел занятия по рисованию и черчению. Он, впоследствии заслуженный учитель РСФСР (1941 г.), вспоминал: «В организации и оборудовании <семинарии> пришлось мне принять деятельное участие». Историю и географию преподавал Г.М. Боголюбов. Надворный советник (Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени) А.П. Петров вел физику, естествоведение и чистописание. Исполняющим обязанности учителя пения и музыки стал М.А. Галавкин. Законоучитель В.А. Татауров одновременно являлся священником Пещерной церкви при Преображенском соборе г. Глазова. Церковь была отведена учащимся и учителям для совершения богослужения. На условиях исполняющего обязанности учителя по физическим упражнениям и играм был принят делопроизводитель местного воинского управления А.Е. Машковцев.

На место врача семинарии заступил Б.А. Алфимов, профессиональную деятельность которого директор высоко оценил словами: «опытный и знающий свое дело врач, к больным относился весьма участливо и в лечении их достигал прекрасных результатов». В 1916–1917 учебные годы педагогический состав еще пополнился. Исполняющим дела учителя графических искусств стал М.Н. Шатров. В 1917–1918 учебный год. Н.В. Паморов поступил учителем ручного труда. М.Н. Огневу и М.Е. Пашину приняли учительницами начального училища при семинарии. Удмуртский язык временно преподавал священник Преображенского собора В.Д. Крылов, просветитель, языковед, известный деятель национального движения, организатор и председатель Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» в 1917 – 1918 гг. С 1917 года врачом и преподавателем гигиены в семинарии стал Н.А. Мартынов. Все преподаватели, за исключением Кутепова и Петрова, были относительно молоды, большинство с университетским образованием, на учительской должности состояли от пяти до десяти лет.

У семинарии своего здания не было. Занимать помещения какого-либо учебного заведения не представлялось возможным. Ими давно завладели воинские части и мобилизованные на фронты Первой мировой войны. Директор арендовал домовладения городского архитектора Я.О. Максимовича на Александровской улице (сегодня – перекресток улиц Луначарского и Энгельса), мещанки А.С. Чирковой на углу Кругло-Чепецкой и Бассейной улиц (сегодня – бульвар по улице К. Маркса между улицами Сибирской и Толстого) и у мещанина В.А. Кропачева по Сибирской улице. И все же учебных площадей катастрофически не хватало, поэтому в гостином зале квартиры Кутеповых некоторое время даже вели занятия по гимнастике. После возвращения семинарии из вынужденной эвакуации в село Парзи (январь – сентябрь 1919 г.) в условиях ожесточенных боев Гражданской войны, директор вновь ищет учебные помещения, потому что предыдущие были заняты военными ведомствами 3 Красной армии Восточного фронта. Самым удачным он считал здание Глазовского духовного училища, закрываемого ввиду вступления в силу декрета об отделении школы от церкви. Однако понимание с местной советской властью не было достигнуто. Под учебные классы пришлось арендовать в трехэтажном каменном доме Тимофеева на углу Преображенской и Соборной улиц (сегодня – площадь Свободы). Под общежитие был отведен нижний этаж двухэтажного деревянного дома Тимофеева на углу Преображенской и Кругло-Вознесенской улиц (сегодня – угол ул. Революции и Первомайской). Для канцелярии было нанято помещение в доме Фронова по ул. Преображенской, № 3.

Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, как трудно было в этот момент сохранить преподавательские кадры, учеников и имущество семинарии. К слову, если в 1916 году в канцелярии уже имелась пишущая машинка, и все делопроизводство печаталось, то в 1919 году деловые бумаги, заявления, записки и отчеты директора написаны от руки. Вероятно, машинка, как и другие предметы (ученические парты, доски, библиотечные книги) были реквизированы на солдатские нужды. Создание на базе семинарии трехгодичных педагогических курсов в определенной степени помогало решать материально-бытовые и педагогические проблемы, потому что отныне учебное заведение перешло в ведение советских губернского и уездного исполкомов и отделов народного образования. Однако директору легче не стало управлять учебно-воспитательным процессом и разрешать финансовые и материальные проблемы. Даже принадлежавшей семинарии лошадью он мог пользоваться лишь с письменного разрешения комитета комсомола.

Подводя итоги, коротко обозначим основные вехи деятельности С.М. Кутепова в Глазове:

- с 25 июня 1915 г. – директор вновь создаваемой мужской учительской семинарии для начальных школ;

- с 1916 г. – директор семинарии и одновременно председатель педагогического совета Глазовской женской гимназии императора Александра II (при начальнице О.А. Вадиковской);

- с осени 1918 г. – директор смешанной учительской семинарии (переведены ученицы 8 класса женской гимназии, получавшие свидетельство учительницы начальных классов);

- январь – сентябрь 1919 г. – руководство семинарией в Парзинском сельскохозяйственном училище в условиях эвакуации в связи с приближением войск Колчака к Глазову;

- 12 сентября 1919 – январь 1920 г. – председатель трехгодичных педагогических курсов для подготовки школьных работников единой трудовой школы 1-й ступени,открытых вместо учительской семинарии;

- 9 сентября 1920 – 25 февраля 1921 г. – председатель педагогического совета Педагогического городка, объединившего педкурсы и глазовские школы № 1, 2, 3.

К сожалению, документы о дальнейшей судьбе С.М. Кутепова и его семьи не выявлены и неизвестно, как она сложилась.

Л. А. Волкова

27.10.2025

Сегодня имя директора малоизвестно даже сообществу краеведов, оно не отмечено в энциклопедиях земли Вятской и Удмуртской Республики. Неужели прав был удмуртский просветитель и этнограф Г.Е. Верещагин, возглашая:

Потомки праотцев забудут,

Как забываются мечты,

И вспоминать о них не будут

Среди житейской суеты…

Однако в музейном хранилище отложились уникальные документы и фотографии, позволяющие вернуть людскую память, отдать дань человеку, служебные усилия которого позволили состояться семинарии и выжить в самые трудные годы Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны. Изучение музейных материалов и документов Национального архива Республики Татарстан (НА РТ) и Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР) дали возможность осветить некоторые страницы глазовской жизни директора семинарии.

С.М. Кутепов родился 1 июня 1870 года в семье дьякона Пятницкой церкви села Болховского Елецкого уезда Орловской губернии. Вероятно, семья была небольшого достатка, поэтому в Воронежской духовной семинарии и Киевской духовной академии воспитанник состоял на «казенном коште». В семинарии его содержание обошлось в 360 руб., а в академии – в 840 руб. Аттестат о среднем и диплом о высшем образовании свидетельствуют о способностях к учебе. При неизменном примерном поведении он по богословским «общеобязательным», «в предметах одной из двух параллельных групп» (спецкурс – по иному), по одному из древних (греческий) и новых (немецкий) языков показал «очень хорошие – 4» и «отличные – 5» познания, а особое сочинение, написанное в академии, было признано «удовлетворительным для академической степени», и заслужил степень кандидата богословия.

26-летний выпускник Киевской академии начал службу в 1896 г. в Санкт-Петербурге. О своей жизни в российской столице он вскользь упоминает в деловой переписке с попечителем Казанского учебного округа. Кстати, из переписки также выясняется, что будущий директор учительской семинарии «два лета изучал все нужное для учителя гимнастики, но еще и преподавал гимнастику в кадетском корпусе до 20 лет и в реальном училище в г. Москве до 18 лет». Из записки трудно понять, сколько лет Кутепов жил в Санкт-Петербурге и Москве. Однако важно не это. Важно, что выпускник духовной семинарии, обязанный отработать в течение шести лет в духовно-образовательной системе, или вернуть потраченные на учебу деньги (1200 руб.), перешел в светскую систему образования. В адрес-календарях Вятской губернии он упоминается с 1913 г. (инспектор народных училищ 2-го района Елабужского уезда). К этому времени Сергею Михайловичу уже 45 лет и он, очевидно, имеет семью. Из скупых архивных сведений и музейных фотографий можно заключить, что семья Кутеповых состояла из 5 человек: супруга (увы, её мы знаем лишь по инициалам В.М.), сыновья Орест и Ростислав, дочь Нина.

Директор Глазовской учительской семинарии статский советник С.М. Кутепов.

Духовой оркестр Народного дома (во втором ряду Кутеповы: слева второй – 1-й кларнетист оркестра Ростислав, третий – баритон и руководитель оркестра Орест). Глазов, 9.09.1918 г.

Духовой оркестр Народного дома (во втором ряду Кутеповы: слева второй – 1-й кларнетист оркестра Ростислав, третий – баритон и руководитель оркестра Орест). Глазов, 9.09.1918 г. Фотографии, выполненные известным глазовским фотографом Н.М. Мазуниным, «остановили мгновения» великой эпохи, до неузнаваемости преобразившей нашу страну и общество. Снимки запечатлели одухотворенные лица оркестрантов, их одежду, обувь и музыкальные инструменты, свидетельствующие об увлечениях и культурных предпочтениях молодых глазовчан. Немногословные аннотации Н.С. Кутеповой, сделанные в 1978 г. весьма пожилой женщиной, подсказывают, что один из братьев – Ростислав, учился в мужской гимназии. Затем оба брата служили в Красной армии.

Однако вернемся в 1915 год, когда семья Кутеповых прибыла на новое место жительства. Неясно, каким путем они ехали, все ли одновременно приехали, но можно не сомневаться, что первым их встречал вокзал станции Глазов. Сам директор о прибытии на служебное место отчитался перед попечителем Казанского учебного округа краткой телеграммой: «Явился в Глазов 29 июля».

Здание вокзала станции Глазов. Нач. XXв.

Перед директором стояли три важные задачи: набрать будущих семинаристов, утвердить преподавателей и подыскать помещение для учебных занятий.

В конце августа 27 абитуриентов из Глазовского, Слободского и Малмыжского уездов Вятской губернии подверглись письменным и устным испытаниям по русскому и церковно-славянскому языкам, арифметике и геометрии, истории, географии и естествознанию. От них также требовалось продемонстрировать знания по закону Божию и пению. 4 сентября начались учебные занятия у 17 счастливчиков, зачисленных в приготовительный класс семинарии. Однако учеба давалась очень нелегко. За плечами будущих учителей, как правило, был лишь курс начального образования. С.М. Кутепов добился разрешения начальника учебного округа, чтобы семинаристы прошли программу среднего образования «с некоторыми сокращениями» за четыре года. В мире бушевала Первая мировая война, отцы многих мобилизованы на фронт, материальная и финансовая нужда в семье сказывалась на учениках. В одном из докладов на Ученом совете семинарии сказано, что лишь трое учащихся «не находятся ни в какой зависимости от военных обстоятельств».

Фрагмент доклада на Ученом совете учительской семинарии о семейном положении учащихся. Глазов, 1916 г.

Фрагмент доклада на Ученом совете учительской семинарии о семейном положении учащихся. Глазов, 1916 г.Бурная общественно-политическая история страны отразилась на взрослении этих приехавших из деревень парней. Они становились большевиками, первыми комсомольцами, сражались на фронтах Гражданской войны, участвовали в национальном движении, создании автономии Удмуртии.

Ученики учительской семинарии, члены общества по материальной и финансовой поддержке «Самопомощь». Слева направо сидят с: Свеш(ч)ников В., Лекомцев К., Попов Н., Лекомцев Н., Максимов В., стоят: Попов В., Ившин Д., Халевин А., Опарин Н., Пономарев А. Глазов, кон. 1915 – нач. 1916 г.

Ученики учительской семинарии, члены общества по материальной и финансовой поддержке «Самопомощь». Слева направо сидят с: Свеш(ч)ников В., Лекомцев К., Попов Н., Лекомцев Н., Максимов В., стоят: Попов В., Ившин Д., Халевин А., Опарин Н., Пономарев А. Глазов, кон. 1915 – нач. 1916 г. Семинаристы с наставником по удмуртскому языку и председателем Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» священником В.Д. Крыловым (в центре). Слева направо сидят: первый – Пономарев А., третий – Максимов В., шестой – Опарин Н., стоят: первый – Ившин Д., десятый – Лекомцев К. Глазов, 1917-1918 уч. г.

Семинаристы с наставником по удмуртскому языку и председателем Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» священником В.Д. Крыловым (в центре). Слева направо сидят: первый – Пономарев А., третий – Максимов В., шестой – Опарин Н., стоят: первый – Ившин Д., десятый – Лекомцев К. Глазов, 1917-1918 уч. г. Педагогический коллектив семинарии в год основания состоял из 8 преподавателей. Кроме директора, это – наставник (преподаватель) русского и церковно-славянского языков Т.М. Матвеев, математики – Н.В. Хорошавин, он же вел занятия по рисованию и черчению. Он, впоследствии заслуженный учитель РСФСР (1941 г.), вспоминал: «В организации и оборудовании <семинарии> пришлось мне принять деятельное участие». Историю и географию преподавал Г.М. Боголюбов. Надворный советник (Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени) А.П. Петров вел физику, естествоведение и чистописание. Исполняющим обязанности учителя пения и музыки стал М.А. Галавкин. Законоучитель В.А. Татауров одновременно являлся священником Пещерной церкви при Преображенском соборе г. Глазова. Церковь была отведена учащимся и учителям для совершения богослужения. На условиях исполняющего обязанности учителя по физическим упражнениям и играм был принят делопроизводитель местного воинского управления А.Е. Машковцев.

Подписи директора и преподавателей семинарии под отчетом Педагогического совета. Глазов, 1916 г.

На место врача семинарии заступил Б.А. Алфимов, профессиональную деятельность которого директор высоко оценил словами: «опытный и знающий свое дело врач, к больным относился весьма участливо и в лечении их достигал прекрасных результатов». В 1916–1917 учебные годы педагогический состав еще пополнился. Исполняющим дела учителя графических искусств стал М.Н. Шатров. В 1917–1918 учебный год. Н.В. Паморов поступил учителем ручного труда. М.Н. Огневу и М.Е. Пашину приняли учительницами начального училища при семинарии. Удмуртский язык временно преподавал священник Преображенского собора В.Д. Крылов, просветитель, языковед, известный деятель национального движения, организатор и председатель Глазовского культурно-просветительного общества «Удмурт» в 1917 – 1918 гг. С 1917 года врачом и преподавателем гигиены в семинарии стал Н.А. Мартынов. Все преподаватели, за исключением Кутепова и Петрова, были относительно молоды, большинство с университетским образованием, на учительской должности состояли от пяти до десяти лет.

Врач и преподаватель гигиены учительской семинарии в 1917 – 1919 гг. Н.А. Мартынов. Глазов, 1923 г.

У семинарии своего здания не было. Занимать помещения какого-либо учебного заведения не представлялось возможным. Ими давно завладели воинские части и мобилизованные на фронты Первой мировой войны. Директор арендовал домовладения городского архитектора Я.О. Максимовича на Александровской улице (сегодня – перекресток улиц Луначарского и Энгельса), мещанки А.С. Чирковой на углу Кругло-Чепецкой и Бассейной улиц (сегодня – бульвар по улице К. Маркса между улицами Сибирской и Толстого) и у мещанина В.А. Кропачева по Сибирской улице. И все же учебных площадей катастрофически не хватало, поэтому в гостином зале квартиры Кутеповых некоторое время даже вели занятия по гимнастике. После возвращения семинарии из вынужденной эвакуации в село Парзи (январь – сентябрь 1919 г.) в условиях ожесточенных боев Гражданской войны, директор вновь ищет учебные помещения, потому что предыдущие были заняты военными ведомствами 3 Красной армии Восточного фронта. Самым удачным он считал здание Глазовского духовного училища, закрываемого ввиду вступления в силу декрета об отделении школы от церкви. Однако понимание с местной советской властью не было достигнуто. Под учебные классы пришлось арендовать в трехэтажном каменном доме Тимофеева на углу Преображенской и Соборной улиц (сегодня – площадь Свободы). Под общежитие был отведен нижний этаж двухэтажного деревянного дома Тимофеева на углу Преображенской и Кругло-Вознесенской улиц (сегодня – угол ул. Революции и Первомайской). Для канцелярии было нанято помещение в доме Фронова по ул. Преображенской, № 3.

Здание мужской учительской семинарии на Александровской улице (сегодня – перекресток улиц Луначарского и Энгельса) в 1915 – 1919 гг. Глазов, вт. пол. XX в.

Здание Глазовского духовного училища, переданного в 1921 г. институту народного образования, преемнику учительской семинарии. Глазов, нач. XX в.

Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, как трудно было в этот момент сохранить преподавательские кадры, учеников и имущество семинарии. К слову, если в 1916 году в канцелярии уже имелась пишущая машинка, и все делопроизводство печаталось, то в 1919 году деловые бумаги, заявления, записки и отчеты директора написаны от руки. Вероятно, машинка, как и другие предметы (ученические парты, доски, библиотечные книги) были реквизированы на солдатские нужды. Создание на базе семинарии трехгодичных педагогических курсов в определенной степени помогало решать материально-бытовые и педагогические проблемы, потому что отныне учебное заведение перешло в ведение советских губернского и уездного исполкомов и отделов народного образования. Однако директору легче не стало управлять учебно-воспитательным процессом и разрешать финансовые и материальные проблемы. Даже принадлежавшей семинарии лошадью он мог пользоваться лишь с письменного разрешения комитета комсомола.

Подводя итоги, коротко обозначим основные вехи деятельности С.М. Кутепова в Глазове:

- с 25 июня 1915 г. – директор вновь создаваемой мужской учительской семинарии для начальных школ;

- с 1916 г. – директор семинарии и одновременно председатель педагогического совета Глазовской женской гимназии императора Александра II (при начальнице О.А. Вадиковской);

- с осени 1918 г. – директор смешанной учительской семинарии (переведены ученицы 8 класса женской гимназии, получавшие свидетельство учительницы начальных классов);

- январь – сентябрь 1919 г. – руководство семинарией в Парзинском сельскохозяйственном училище в условиях эвакуации в связи с приближением войск Колчака к Глазову;

- 12 сентября 1919 – январь 1920 г. – председатель трехгодичных педагогических курсов для подготовки школьных работников единой трудовой школы 1-й ступени,открытых вместо учительской семинарии;

- 9 сентября 1920 – 25 февраля 1921 г. – председатель педагогического совета Педагогического городка, объединившего педкурсы и глазовские школы № 1, 2, 3.

К сожалению, документы о дальнейшей судьбе С.М. Кутепова и его семьи не выявлены и неизвестно, как она сложилась.

Л. А. Волкова

27.10.2025

👁 1 706