«Переправа через Чепцу»: от лодки и парома до железа и бетона

Вплоть до ХХ века на другой берег Чепцы зимой можно было переправиться по льду, а летом – на лодке или пароме. Река, по свидетельствам очевидцев, тогда была значительно шире и составляла примерно 100 саженей (213 м).

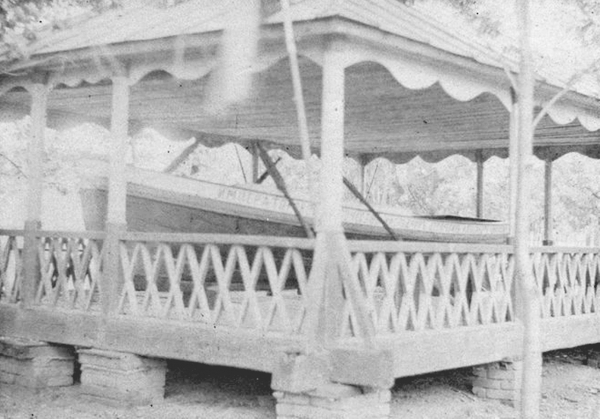

В 1837 году во время путешествия по России юный Александр II остановился в Глазове. Утром 21 мая он посетил Преображенский собор, а затем отправился к селу Балезино, чтобы оттуда переправиться на Ижевский завод. Переправился цесаревич через Чепцу на катере — гребном судне, по размерам превосходящем обычные речные лодки и ялики. В память о событии лодку-катер установили на Соборной площади Глазова, а позже переместили под деревянный навес у Александро-Невской часовни.

В музее хранится уникальная картина, написанная в конце XIX — начале XX века Петром Михайловичем Квятковским, внуком глазовского купца Петра Фёдоровича Васильева. На переднем плане изображены крестьянские подводы. Люди ожидают своей очереди на паром, чтобы попасть в город. Здесь и мужчина с пестерем, и лошади, гружёные товаром для ярмарки. Вдали видны купеческие дома, пожарная каланча, городской сад, а за ними — купола Преображенского собора.

В 1913 году произошла трагедия: перегруженный паром затонул, и многие люди погибли.

После трагедии 1913 года глазовчане начали возводить временные деревянные мосты, которые каждую весну, с приходом ледохода, неизбежно разрушались.

В 1936–1938 годах возвели высокий деревянный мост длиной 285 метров. Этот мост находился там, где сегодня улица Толстого выходит на площадь Свободы.

По новому мосту езда на лошадях допускалась только шагом. За сутки по нему проходили до 800 подвод. Охрана с часовым круглосуточно следила за порядком, обеспечивая безопасность движения.

Пешеходные дорожки вдоль моста быстро стали популярным местом для прогулок горожан.

Время шло, и мост постепенно ветшал: его опоры подгнивали. Весной 1949 года, когда река вышла из берегов, под тяжестью льда рухнули центральные пролеты моста.

Из воспоминаний А.А. Овсянниковой, учительницы краеведения школы-интерната № 2 г. Глазова: «Под вечер раздался страшный грохот с реки и крики людей. Мы выбежали на берег реки (спуск с улицы слева от храма). Стало страшно, середина моста провалилась. Говорили, что очень большая льдина шла на мост, и опоры не выдержали. Люди не пострадали, но многие бросились назад и остались на том берегу, а было вечером холодно. Я видела, как потом переплавляли людей на лодках с факелами до поздней ночи».

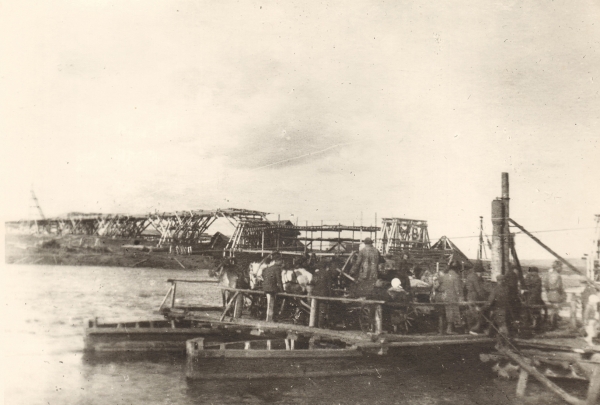

После обрушения моста жители Глазова снова вернулись к использованию паромной переправы на металлических понтонах. Она располагалась напротив улицы Первомайской. Затем начали строить временные деревянные мосты, которые демонтировали каждую зиму.

Ещё одну картину, посвящённую переправе через Чепцу, создал в середине XX века Иван Константинович Троегубов (1926–1988) — участник Великой Отечественной войны и художник Городского сада Глазова в 1951 году.

Полотно наполнено теплом и светом, атмосферой детства и старины. Кажется, будто художник запечатлел солнечный праздник или выходной летний день. На переднем плане — мост через Чепцу. Его часть оказалась погружённой в воду, создавая особую динамику сцены. Молодой человек бережно несёт девушку на руках, стараясь уберечь её от брызг. Рядом шагает гармонист, смело идущий прямо по воде. Впереди медленно движется гужевая повозка.

Интересный факт: художник "оживил" на своём полотне величественный вид Преображенского храма, хотя в реальности 1951 года собор уже утратил свои купола.

В 1958 году в Глазове началось строительство постоянного железобетонного моста на четырех опорах. Рассматривалось три варианта размещения: первый — на месте временного моста перед улицей Первомайской, второй — с выходом на улицу Короленко, третий — с выходом на площадь Свободы. Именно последний вариант оказался самым экономичным.

Строительство началось в августе 1958 года и продолжалось почти три года. Мостостроители огораживали участок на реке, отводили воду, вынимали грунт и устанавливали опоры, после чего начинали бетонирование. Проезжую часть и балки изготавливали на берегу, а затем с помощью портального крана устанавливали их на подготовленные опоры.

Перед сдачей моста приёмной комиссии были приглашены четыре грузовика «МАЗ» из местной воинской части. Они загрузили камни и несколько раз проехали взад-вперёд по новому сооружению. После успешного испытания, в мае 1961 года состоялась торжественная церемония открытия с разрезанием красной ленты.

Длина моста составила 160 метров, ширина проезжей части — 8,5 метра, а с каждой стороны проложены пешеходные дорожки шириной в один метр.

С момента открытия моста транспорт свободно двигался в обе стороны, а горожане и гости облюбовали новое место для прогулок.

Автор: В. С. Дегтярева, старший научный сотрудник музея отдела фондов

19.03.2025

👁 813