Глазовские свидетели: история Первухина Николая Григорьевича

Среди имен, оставивших яркий след в истории Глазова XIX века, особо выделяется личность Николая Григорьевича Первухина (1849, г. Тверь — 1889, г. Глазов). Этот человек был не просто педагогом, инспектором народных училищ Глазовского уезда, но также настоящим хранителем прошлого, исследователем глубин народной души. Его многогранная деятельность охватывала различные сферы: археологию, этнографию, фольклористику, просвещение и краеведение. Вдохновленный бескрайними просторами сурового северного края и впечатленный самобытностью культур населявших уезд народов – удмуртов, русских, татар и бесермян, он решил исследовать это богатое наследие, однако за свою короткую жизнь сумел сосредоточиться главным образом на изучении северных удмуртов, раскрывая перед миром древние тайны ушедших веков и уникальные страницы традиций и обычаев.

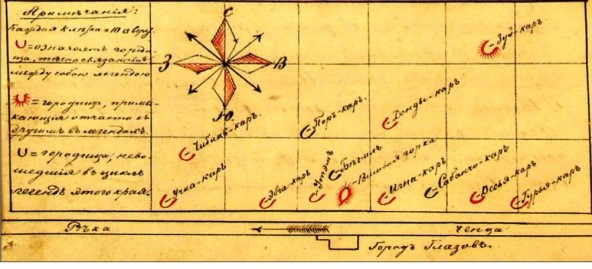

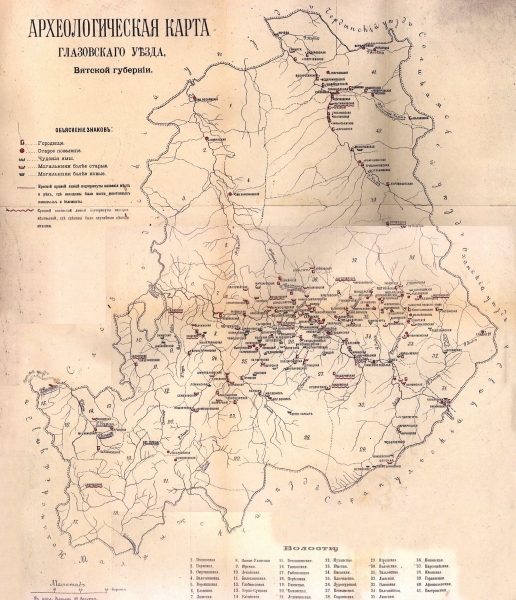

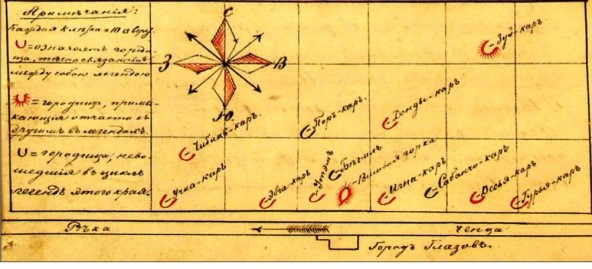

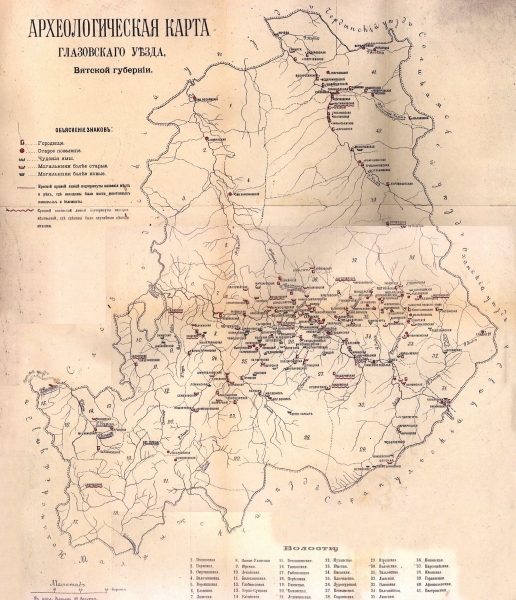

За четыре года жизни в Глазове, Николай Григорьевич записал более 25 молитв, 25 песен, 80 сказок и легенд, 170 загадок и 28 пословиц. На территории уезда отыскал 64 городища, 84 поселения-селища, 157 могильников, собрал археологическую коллекцию из примерно 5000 предметов. Участвовал в археологических съездах, представлял артефакты на выставках и в музеях страны. Всю свою деятельность он вел бескорыстно, делясь результатами своего труда с научными сообществами, учеными и широкой общественностью. Схематический рисунок-карта городищ на берегу реки Чепцы. Составлен Н.Г. Первухиным.

Схематический рисунок-карта городищ на берегу реки Чепцы. Составлен Н.Г. Первухиным.

11 апреля, окрылённый новыми обязанностями, он вступил в должность, одновременно взяв на себя роль председателя уездного Училищного совета, а вместе с тем председательство в Педагогическом совете и Попечительском совете женской прогимназии.

13 мая в содружестве с коллегами, он уже подводил итоги учебного года и обсуждал расписание переводных экзаменов в прогимназии, намеченных на 15 июня. Так стремительно этот энергичный земский деятель вошёл в жизнь города и уезда, воплощая собой, по выражению современников, настоящую «роскошь».

На плечи инспектора легли заботы о нравственности и мыслях педагогов и учеников, контроль учебной деятельности и состояния материально-технической базы школ. Хотя сам он не брал в руки указку, но сумел значительно улучшить дела в уездных школах: при нём впервые был введён урок физической культуры, ребята начали разучивать не только церковные песнопения, но и светские мелодии, строжайше соблюдались нормы охраны детского и учительского здоровья. Первухин внёс весомый вклад в преобразование Глазовской женской прогимназии в полноценную гимназию и разработал проект организации Парзинской низшей сельскохозяйственной школы первого разряда.

Интересно, каким увидела наш город семья Первухиных?

Наверное, он не сильно отличался от того описания, какое дал в 1879 году ссыльный писатель В.Г. Короленко: «… на берегу быстрой речки, которая крутой излучиной врезалась в обширную площадь, к самому центру города. Типичный городок северо-востока. Два-три каменных здания, остальное все деревянное. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, деревянная церковка, очевидно, пришедшая в негодность, и рядом огромное недостроенное здание нового храма, окруженное лесами. Огромная колокольня высилась вроде вавилонской башни…».

Как и прежде, тихо течет красавица река Чепца, возвышаются старинные здания, а в центре города раскинулась широкая площадь. Давайте взглянем на эти места глазами «свидетелей» той давней эпохи и узнаем, как они связаны с именем Николая Григорьевича Первухина.

Добро пожаловать, Владыко,

В свой архипастырский удел!

Так всяк, от мала до велика

Тебе воскликнуть бы хотел.

Тебе вверяяся всецело

Все овцы днесь тебе зовут.

Войди, Отец наш, в божбе дело!

Уставь и милость нам, и суд!

Будь добрым пастырем для верных,

Судьею грозным для волков!

Не слушай воплей лицемерных

И не беги правдивых слов…

В суете современного города уже не найти прежнего Преображенского храма, что стоял на Соборной площади. Но площадь, хоть и переименованная в площадь Свободы, сохранилась, а на ней величественно возвышается Свято-Преображенский кафедральный собор, возведенный в 2008 году.

С мая по август 1887 года прогимназия праздновала 10-летний юбилей. К этому событию была приурочена выставка рукоделий учениц, где каждый стежок и узор, словно каллиграфический текст, рассказывали о стараниях и талантах юных мастериц. А деньги, вырученные за продажу изделий, пошли на оплату учебы малоимущих гимназисток.

Его путешествия были поистине впечатляющими: только за один учебный год он преодолел 3081 версту, проведя в разъездах 74 дня. На дорогу ушло 346 часов 20 минут почти 14 суток, 10 часов и 20 минут. За один учебный год он 11 раз посетил городское училище и три дня принимал переводные экзамены. В трёх сельских земских училищах инспектор побывал по три раза, в 12-ти – по два раза, в 23-х – по одному разу. В одиннадцати из них присутствовал на выпускных экзаменах. Например, Балезинское второклассное училище (сегодня – с. Балезино Балезинского р.) он посещал «каждый учебный месяц (с сентября до марта) по одному разу и кроме того присутствовал при экзаменах». А в Омутницком одноклассном училище (сегодня – д. Омутница Глазовского р.) планировал устроить переплетную мастерскую и заказал для этого образцы типографских шрифтов: 1) шрифт № 28. На кегль 12. 192 (три азбуки строчных и две прописных). 2) шрифт № 81. На кегль 12. 447 (две азбуки). 3) шрифт № 127. На кегль 24. 432 (две азбуки). 4) шрифт № 154. На кегль 36. 728 (одну азбуку). 5) украшение № 4-й. 6) украшение № 10-й. 7) уголок № 20-й. К указанным шрифтам инспектор планировал приобрести тиски, подстрочные, междусловные прокладки, «вообще все, что требуется для оттисков букв на книгах» <…>, «чтобы училище могло оттисковать названия на корешках, а также тиснить рамочки и какие-нибудь украшения».

Здание, построенное в 1840 году, имеет уникальную историю. Купеческие сыновья Александр и Григорий Сергеевы, следуя воле своей матери, продали его Вятскому учебному ведомству Казанского учебного округа для перестройки под уездное земское и церковно-приходское училища. В этом доме Н.Г. Первухин, будучи председателем Училищного совета, часто появлялся, с неизменной преданностью служа делу просвещения. На одном из собраний Глазовского уездного земства инспектор как обычно, с присущим ему энтузиазмом, выступил против замены светских училищ церковно-приходскими школами. Ведь земские школы находились в лучших материальных условиях, а учительский персонал, совершенствуя свои навыки с каждым годом, приобретал «большую практическую опытность и высший образовательный ценз». По свидетельствам очевидцев, «беседовал с учителями и учительницами как старший брат, как добрый советник», «к ученикам всегда был ласков. И любили же его ученики!».

В эпоху Первухина оба дома стали местом размещения административных учреждений Глазовского уездного земства, включая земскую управу, земское собрание, первую публичную библиотеку. Вполне возможно, что именно здесь размещался стол инспектора земских училищ и его секретаря В.С. Роева, которого сам инспектор называл «правой рукой по археологическим исследованиям». На земских собраниях он регулярно докладывал о состоянии школьного образования в подведомственных ему школах, отчитывался о результатах археологических изысканий, фольклорных и этнографических находках.

Будучи членом Попечительского комитета публичной библиотеки, Николай Григорьевич отстаивал идею выделения средств от земства для её поддержки. В его представлении, библиотека должна стать не просто хранилищем книг, доступным лишь избранным подписчикам, но настоящим центром просвещения, где учителя и учительницы могли бы черпать знания за вполне посильную плату, делясь знаниями с народом.

Николай Григорьевич Первухин, обосновавшись в Глазове на несколько коротких лет – с 1885 по 1889 год, – оставил глубокий след в сердцах местных жителей. Мы не знаем, какой именно дом стал приютом для его семьи, но знаем одно: его дом был открыт для каждого. По свидетельствам современников, Первухин «приобрел симпатии буквально всех слоев глазовского общества и уезда своим любезным, истинно гуманным и просвещенным отношением». Он оставил о себе достойную память и даже сегодня память о нем хранят старинные дома, сохранившиеся в Глазове.

Люция Волкова, зав. отделом истории.

За четыре года жизни в Глазове, Николай Григорьевич записал более 25 молитв, 25 песен, 80 сказок и легенд, 170 загадок и 28 пословиц. На территории уезда отыскал 64 городища, 84 поселения-селища, 157 могильников, собрал археологическую коллекцию из примерно 5000 предметов. Участвовал в археологических съездах, представлял артефакты на выставках и в музеях страны. Всю свою деятельность он вел бескорыстно, делясь результатами своего труда с научными сообществами, учеными и широкой общественностью.

Схематический рисунок-карта городищ на берегу реки Чепцы. Составлен Н.Г. Первухиным.

Схематический рисунок-карта городищ на берегу реки Чепцы. Составлен Н.Г. Первухиным.

Археологическая карта Глазовского уезда. Составлена Н.Г. Первухиным.

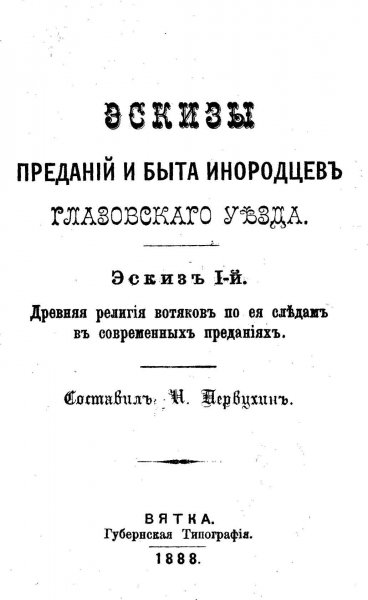

Обложка издания Н.Г. Первухина

Супруги Николай Григорьевич и Софья Стефановна Первухины. Н. Новгород, 1877 г.

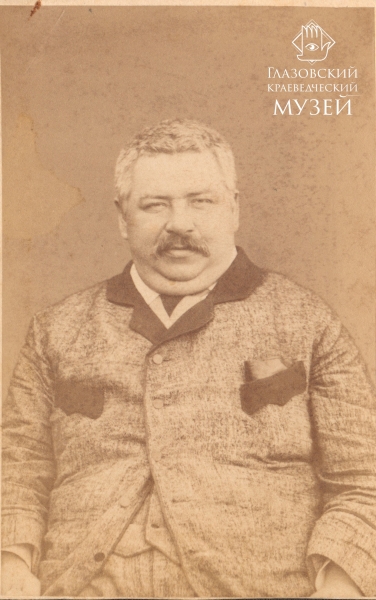

Инспектор Н.Г. Первухин. Глазов, 1885 – 1889 гг.

15 февраля 1885 года Николай Григорьевич Первухин, надворный советник, удостоенный ордена Святого Станислава третьей степени за преданное служение государству и плодотворную работу в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, был назначен инспектором народных училищ Глазовского уезда Вятской губернии Казанского учебного округа.

11 апреля, окрылённый новыми обязанностями, он вступил в должность, одновременно взяв на себя роль председателя уездного Училищного совета, а вместе с тем председательство в Педагогическом совете и Попечительском совете женской прогимназии.

13 мая в содружестве с коллегами, он уже подводил итоги учебного года и обсуждал расписание переводных экзаменов в прогимназии, намеченных на 15 июня. Так стремительно этот энергичный земский деятель вошёл в жизнь города и уезда, воплощая собой, по выражению современников, настоящую «роскошь».

На плечи инспектора легли заботы о нравственности и мыслях педагогов и учеников, контроль учебной деятельности и состояния материально-технической базы школ. Хотя сам он не брал в руки указку, но сумел значительно улучшить дела в уездных школах: при нём впервые был введён урок физической культуры, ребята начали разучивать не только церковные песнопения, но и светские мелодии, строжайше соблюдались нормы охраны детского и учительского здоровья. Первухин внёс весомый вклад в преобразование Глазовской женской прогимназии в полноценную гимназию и разработал проект организации Парзинской низшей сельскохозяйственной школы первого разряда.

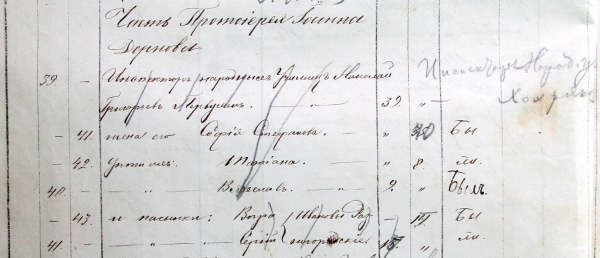

Из «Духовной росписи Глазовского Преображенского собора» о составе семьи Н.Г. Первухина. Глазов, 1889 г.

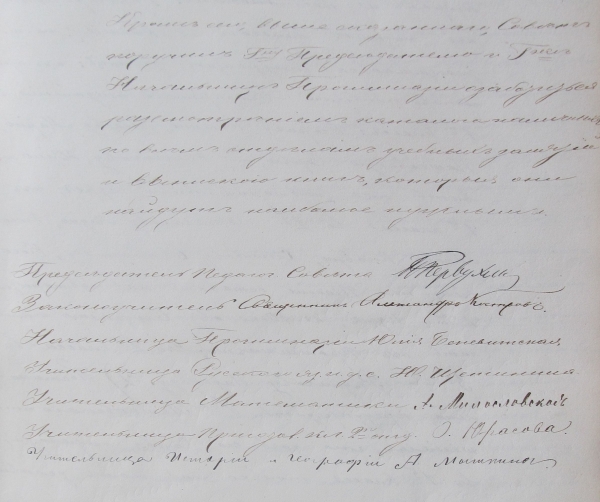

Выписка из протокола заседания Педагогического совета Глазовской женской прогимназии с подписями председателя Совета Н. Первухина, начальницы прогимназии Ю. Беневитской, законоучителя священника А. Кострова, преподавательниц: по русскому языку Ю. Щетининой, арифметике А. Милославской, истории и географии А. Мышкиной приготовительного класса 2-го отделения О. Юрасовой, приготовительного класса 1-го отделения С. Троицкой. Глазов, 15 июня 1885 г.

Из Нижнего Новгорода Первухины прибыли, несомненно, по Сибирскому тракту на лошадях с ямщиком. Трудно сказать, сколько времени длилось их путешествие, ведь и сегодня на автотранспорте дорога займет больше 16 часов (793 км). Неизвестно, приехала ли семья сразу с отцом или Софья Стефановна с детьми (Сергей 12 лет, Вера 10 лет, Вячеслав 8 лет и Татьяна 6 лет) сначала остановилась в столице губернии Вятке, где жили её родители.

Интересно, каким увидела наш город семья Первухиных?

Наверное, он не сильно отличался от того описания, какое дал в 1879 году ссыльный писатель В.Г. Короленко: «… на берегу быстрой речки, которая крутой излучиной врезалась в обширную площадь, к самому центру города. Типичный городок северо-востока. Два-три каменных здания, остальное все деревянное. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, деревянная церковка, очевидно, пришедшая в негодность, и рядом огромное недостроенное здание нового храма, окруженное лесами. Огромная колокольня высилась вроде вавилонской башни…».

Ледоход на реке Чепце. Глазов, нач. XXв.

Река Чепца с высоты птичьего полета. Глазов, нач. XXIв.

За прошедшие 140 лет город изменился до неузнаваемости, но его история сохранилась в фотографиях, хранящихся в фондах музея.

Как и прежде, тихо течет красавица река Чепца, возвышаются старинные здания, а в центре города раскинулась широкая площадь. Давайте взглянем на эти места глазами «свидетелей» той давней эпохи и узнаем, как они связаны с именем Николая Григорьевича Первухина.

Вид на Соборную (Преображенскую) площадь с Вознесенской колокольни. Глазов, нач. XX в.

Панорама площади Свободы с высоты птичьего полета. Глазов, нач. XXI в.

Город формировался вокруг площади. Задуманный в 1784 году архитектором И.М. Лемом генеральный план был созвучен названию и выполнен по радиально-дуговому (веерному) принципу. Все улицы, подобно лучам, расходились от площади, где возвышалась Соборная церковь – символический «зрачок глаза-города». Река Чепца служила «нижним веком», а ряды частных домов – «верхним веком». Улицы были соединены между собой тремя кольцевыми улицами, по которым часто проходил Н.Г. Первухин, направляясь на службу.

Вознесенско-Преображенский храм. Глазов, нач. XX в.

Свято-Преображенский кафедральный собор. Глазов, нач. XXI в.

На Соборной площади величественно возвышался Вознесенско-Преображенский храм – ансамбль из трех священных зданий: храма-колокольни Во имя Вознесения господня (1826 год), небольшой церкви Во имя Святого Николая Чудотворца и иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» (1856 год) и собора Преображения Господня (1887 год). Скорее всего, Н.Г. Первухин посещал эти храмы не только по пути из прогимназии. Можно предположить, что выходец из древнего рода тверских священнослужителей, выпускник Московской духовной академии попросту не мог представить себя вне церкви. Не случайно же, инспектируя сельские школы, он всегда останавливался в доме у отцов законоучителей, в училищах его встречали пением молитвы «Достойно есть», а экзаменовал учеников он сначала по закону божию, а затем по другим предметам. Инспектор охотно общался с православными священниками, с помощью которых собирал археологические артефакты, записывал этнографические и фольклорные сведения. Откликался на важные городские события. Так, приезд архиерея Вятского Сергия 21 мая 1889 года по случаю учреждения Глазовского викариатства он отметил стихотворными строчками:

Добро пожаловать, Владыко,

В свой архипастырский удел!

Так всяк, от мала до велика

Тебе воскликнуть бы хотел.

Тебе вверяяся всецело

Все овцы днесь тебе зовут.

Войди, Отец наш, в божбе дело!

Уставь и милость нам, и суд!

Будь добрым пастырем для верных,

Судьею грозным для волков!

Не слушай воплей лицемерных

И не беги правдивых слов…

В суете современного города уже не найти прежнего Преображенского храма, что стоял на Соборной площади. Но площадь, хоть и переименованная в площадь Свободы, сохранилась, а на ней величественно возвышается Свято-Преображенский кафедральный собор, возведенный в 2008 году.

Дом Смагина-Тимофеева на Преображенской площади. Глазов, нач. XX в.

Здание ресторана «Север» на площади Свободы. Глазов, кон. XX в.

По делам инспекторской службы или погруженный в заботы педагогического и попечительского советов женской прогимназии часто бывал Н.Г. Первухин в здании на Преображенской площади (ныне площадь Свободы, д. 6/1). На втором этаже этого «двухэтажного с мезонином дома наследников купца Смагина», в 1884–1889 годах прогимназия арендовала «шесть классов разной величины и две комнаты для раздевания». Здесь учились падчерица Вера и дочь Татьяна. Девочки были прилежны, по окончании каждого класса успешно сдавали переходные экзамены. Так, в один из годов «за весьма хорошие успехи при отличном поведении» четвероклассницу Разногорскую Веру и первоклассницу Первухину Татьяну педагогический совет отметил похвальными листами второй степени и памятными книгами.

С мая по август 1887 года прогимназия праздновала 10-летний юбилей. К этому событию была приурочена выставка рукоделий учениц, где каждый стежок и узор, словно каллиграфический текст, рассказывали о стараниях и талантах юных мастериц. А деньги, вырученные за продажу изделий, пошли на оплату учебы малоимущих гимназисток.

Паромная переправа через Чепцу. Глазов, 1910 – 1914 гг.

Современный мост через Чепцу. Глазов, нач. XXIв.

Каждое лето, когда инспектор отправлялся в путь на тарантасе или бричке, его ждали не только служебные дела, но и увлекательные археологические и этнографические экспедиции по северной и северо-западной части Глазовского уезда. Он направлялся в сёла Люм, Понино, Карсовай и Пудемский завод, и каждый раз, пересекая Чепцу, ему приходилось терпеливо ожидать паромную переправу.

Его путешествия были поистине впечатляющими: только за один учебный год он преодолел 3081 версту, проведя в разъездах 74 дня. На дорогу ушло 346 часов 20 минут почти 14 суток, 10 часов и 20 минут. За один учебный год он 11 раз посетил городское училище и три дня принимал переводные экзамены. В трёх сельских земских училищах инспектор побывал по три раза, в 12-ти – по два раза, в 23-х – по одному разу. В одиннадцати из них присутствовал на выпускных экзаменах. Например, Балезинское второклассное училище (сегодня – с. Балезино Балезинского р.) он посещал «каждый учебный месяц (с сентября до марта) по одному разу и кроме того присутствовал при экзаменах». А в Омутницком одноклассном училище (сегодня – д. Омутница Глазовского р.) планировал устроить переплетную мастерскую и заказал для этого образцы типографских шрифтов: 1) шрифт № 28. На кегль 12. 192 (три азбуки строчных и две прописных). 2) шрифт № 81. На кегль 12. 447 (две азбуки). 3) шрифт № 127. На кегль 24. 432 (две азбуки). 4) шрифт № 154. На кегль 36. 728 (одну азбуку). 5) украшение № 4-й. 6) украшение № 10-й. 7) уголок № 20-й. К указанным шрифтам инспектор планировал приобрести тиски, подстрочные, междусловные прокладки, «вообще все, что требуется для оттисков букв на книгах» <…>, «чтобы училище могло оттисковать названия на корешках, а также тиснить рамочки и какие-нибудь украшения».

Здание городского училища на Кругло-Вознесенской улице. Глазов, нач. XX в.

Современный вид здания на улице Первомайской, 39. Глазов, кон. XX в.

Двухэтажное каменное здание, словно окутанное дымкой времени, хранит в своих стенах память о событиях прошлого. Это не просто сооружение – это памятник истории и культуры республиканского значения, где каждый камень дышит историей. На фасаде здания висит мемориальная доска, на которой выгравированы слова, полные гордости и уважения: «Здесь в 1900 – 1904 гг. учился профессиональный революционер, государственный деятель, выдающийся сын удмуртского народа Иосиф Алексеевич Наговицын».

Здание, построенное в 1840 году, имеет уникальную историю. Купеческие сыновья Александр и Григорий Сергеевы, следуя воле своей матери, продали его Вятскому учебному ведомству Казанского учебного округа для перестройки под уездное земское и церковно-приходское училища. В этом доме Н.Г. Первухин, будучи председателем Училищного совета, часто появлялся, с неизменной преданностью служа делу просвещения. На одном из собраний Глазовского уездного земства инспектор как обычно, с присущим ему энтузиазмом, выступил против замены светских училищ церковно-приходскими школами. Ведь земские школы находились в лучших материальных условиях, а учительский персонал, совершенствуя свои навыки с каждым годом, приобретал «большую практическую опытность и высший образовательный ценз». По свидетельствам очевидцев, «беседовал с учителями и учительницами как старший брат, как добрый советник», «к ученикам всегда был ласков. И любили же его ученики!».

Здания уездной земской управы на Кругло-Вознесенской улице. Глазов, нач. XX в.

Здание на улице Первомайской, 33, филиал Международного Восточно-Европейского колледжа. Глазов, нач. XXIв.

Дома по адресу улица Первомайская, 33 и 35 старожилам известны как дома купца Волкова и его наследников. Жилой двухэтажный дом, построенный почетным гражданином Глазова, основателем купеческого рода И.С. Волковым в период с 1822 по 1837 год, хранит в своих стенах множество историй. В 1837 году здесь останавливался великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II, который путешествовал по России, готовясь к своему будущему правлению. Его учитель, поэт В.А. Жуковский, сопровождавший великого князя, назвал это путешествие всенародным обручением наследника с Россией. Это событие стало важной вехой в истории уездного города и самого дома, символизируя связь провинциальных жителей с высшими кругами общества того времени. Современники рассказывали, что с балкона этого дома великий князь приветствовал глазовчан.

В эпоху Первухина оба дома стали местом размещения административных учреждений Глазовского уездного земства, включая земскую управу, земское собрание, первую публичную библиотеку. Вполне возможно, что именно здесь размещался стол инспектора земских училищ и его секретаря В.С. Роева, которого сам инспектор называл «правой рукой по археологическим исследованиям». На земских собраниях он регулярно докладывал о состоянии школьного образования в подведомственных ему школах, отчитывался о результатах археологических изысканий, фольклорных и этнографических находках.

Будучи членом Попечительского комитета публичной библиотеки, Николай Григорьевич отстаивал идею выделения средств от земства для её поддержки. В его представлении, библиотека должна стать не просто хранилищем книг, доступным лишь избранным подписчикам, но настоящим центром просвещения, где учителя и учительницы могли бы черпать знания за вполне посильную плату, делясь знаниями с народом.

Дом купца Колотова на улице Вятской. Глазов, нач. XX в.

Торгово-административное здание на улице Кирова, 2. Глазов, нач. XXI в.

Возможно, Первухин не раз бывал в двухэтажном особняке, принадлежавшем наследникам купца Колотова, на пересечении Вятской улицы и Соборной площади. Первый этаж занимали лавки глазовских купцов. На втором этаже располагались жилые комнаты, а часть арендовало городское общество, которое устраивало там культурные события – так называемые дворянские собрания. Кто знает, может быть, именно здесь, за чашкой ароматного чая, он и его единомышленники обсуждали смелый план организации первой в Вятской губернии сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, которая должна была пройти с 15 по 17 августа 1888 года в городе Глазове. Выставка финансировалась губернским и уездным земством, а идейными вдохновителями и организаторами стали выдающиеся личности: председатель уездной управы А.Е. Корепанов, его заместитель Н.П. Салтыков, земский врач А.П. Тепляшин, член городской управы М.Н. Шутов, уездный агроном Н.А. Голубев и инспектор народных училищ Н.Г. Первухин. Члены оргкомитета получили поддержку от некоторых преподавателей начальных школ и особенно от смотрителя местной тюрьмы господина Люминарского. Благодаря инициативе Первухина стены выставочного павильона украсили мудрые изречения и пословицы, отражающие дух мероприятия: «Слава матушке России!», «Слава людям труда!», «Слава трудникам мысли», «Слава сохе с бороной», «Слава пиле с топором», «Слава хлебу да меду», «Слава шерсти и льну». Эти слова, словно старинные узоры, вплетенные в ткань народной мудрости, звучали в унисон с такими пословицами, как «Терпение да труд все перетрут», «Молитвы за труд к Богу ведут», «Хорошенько гляди и сам заводи», «Начинай с охотой, не скучай работой», «Соха нам матка, да и без топора не сладко».

Николай Григорьевич Первухин, обосновавшись в Глазове на несколько коротких лет – с 1885 по 1889 год, – оставил глубокий след в сердцах местных жителей. Мы не знаем, какой именно дом стал приютом для его семьи, но знаем одно: его дом был открыт для каждого. По свидетельствам современников, Первухин «приобрел симпатии буквально всех слоев глазовского общества и уезда своим любезным, истинно гуманным и просвещенным отношением». Он оставил о себе достойную память и даже сегодня память о нем хранят старинные дома, сохранившиеся в Глазове.

Люция Волкова, зав. отделом истории.

24 февраля 2025

👁 5 977